Судьба моей семьи в судьбе моей страны

|

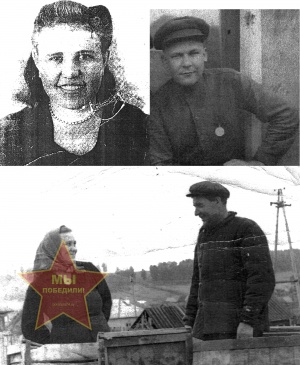

Что такое патриотизм? В переводе на русский язык патриотизм - это любовь к своей Родине, к народному достоянию, к национальной культуре, к той земле, на которой ты родился и вырос и на которой ты «пустил свои корни», готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. К сожалению, в настоящее время слово «патриотизм» игнорируется некоторыми людьми в нашем обществе. Следовательно, мы забываем наши корни, становясь постепенно «Иванами, не помнящими родства». Слепо преклоняясь перед неизведанным, но «сладким» Западом, стесняясь своей земли, культуры, в наш лексикон постепенно стали входить иностранные слова, упорно вытесняя русский язык (уик-энд, мониторинг, корпорация и другие), причем мы с наслаждением их повторяем, не зная и не вдаваясь в смысл этих слов. Мы умиленно смотрим на яркие иностранные рекламы, которыми увешаны наши обветшалые российские дома. Мы по-варварски обращаемся с нашей природой, неправильно истолковывая слова Евгения Базарова из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» о том, что «природа не храм, а мастерская и человек в ней хозяин». Настоящий хозяин в своей мастерской творит прекрасное, а не ломает все до основания. У нас же выходит наоборот. Жизнь, а вместе с тем и матушка-природа, нам мстит: погибают леса, высыхают реки, рушатся здания, и в этом виноват прежде всего человек. По воле Всевышнего мы начали вспоминать тех людей, которые создавали всю красоту Земли, создавали деревни, города, вспахивали землю, иными словами, созидали, а не разрушали. Это наши предки. И у каждого из нас свой идеал. Мой идеал - это два моих дедушки и две бабушки. На первый взгляд, мои два дедушки и бабушки, Серебренниковы Василий Семенович и Мария Алексеевна, Харин Александр Иванович и Клавдия Ефимовна, совершенно различные по происхождению. Мария Алексеевна родилась в семье военного в Пензенской области, Василий Семенович - в д. Якшино Ирбитского района Свердловской области. Харины Александр Иванович и Клавдия Ефимовна родились в селе Леузе, которое раньше относилось к Челябинской области. А что же объединяло эти две семьи? В обеих семьях формирование личности шло в первую очередь через труд. Труд - главное в жизни моих дедушек и бабушек. Василий Семенович, будучи еще маленьким мальчиком, садился на лошадь и пахал землю, как взрослый. Его отца репрессировали, посчитав кулаком. Это было связано с тем, что по классовому признаку они относились в категорию середняков. Семью Серебренниковых сослали на Южный Урал в г. Коркино Челябинской области. Г. Коркино тогда еще только строился, вокруг были одни землянки. С детства приученный к труду, Василий Семенович начал работать: кучером, сапожником, возил начальника. В 1942 году его призывают в армию. Сначала направляют в запасной полк города Чебаркуля Челябинской области. По рассказам его сестры Александры, когда Василию не нашли сапоги по причине большого размера ноги, он сшил их сам. Даже там он проявил свой трудолюбие. Позже Василия Семеновича отправили в противотанковый истребительный батальон. Уже в декабре 1942 году он был направлен на Первый украинский фронт. За 1944 год Василий Семенович получает два ранения, легкое и тяжелое. 27 октября 1944 года он получил слепое осколочное ранение в правую лопатку. Не долечившись, он выписался в часть из госпиталя по собственному желанию. В этом же году получил медаль "За отвагу" за следующий подвиг: с 20.08.1944 по 25.08.1944 орудийным расчетом огнем прямой наводки уничтожил 6 станковых и ручных пулеметов, 7 автомашин с боеприпасами, 11 повозок с военноимуществом, рассеяно и частью уничтожено до роты солдат и офицеров противника. В 1945 году Василия Семеновича тяжело ранило: он получил тяжелое осколочное ранение в плечо. В 1945-1947 годах Василий служил в Румынии. Там он и встретил праздник Победы. За свои заслуги Василий Семенович был награжден медалью «За отвагу», Орденом Отечественной войны I степени, медалью «Ветеран труда» и многими другими. В отличие от Василия Семеновича, Александр Иванович не сражался на фронте, но он тоже внес свой вклад в победу. Во время гражданской войны, после отступления белогвардейцев, на полях осталось много неразорвавшихся снарядов. Мальчишки подбирали их и бросали в костер. В один такой день взрыв был таким сильным, что детей покалечило. У Александра оказался серьезно поврежден глаз, оборвало пальцы правой руки, он получил сильную контузию. С детства Александр с семерыми братьями и сестрами очень много трудился. Уже в 1935 году его пригласили работать в Сельский Совет, а во время войны его назначили председателем колхоза. В нем остались только дети и женщины. Пришлось Александру Ивановичу быть не только председателем, но и механиком, агрономом, водителем, трактористом, а главное - учителем. Некому было управлять техникой, поэтому приходилось обучать женщин и детей. С гордостью Александр Иванович вспоминал о том, что в колхозе никто не голодал, хотя и жили без хлеба . Особо тяжелое бремя войны легло на деревенских жителей, составляющих в большинстве своем детей, женщин и 2 - 3 стариков. И кто его знает, может за счет человеческой тяглой силы, а может, и благодаря председателю колхоза Харину Александру Ивановичу, а может, благодаря взаимопониманию и сотрудничеству, колхоз выстоял, выжил. Конечно, заслуга во всем этом не только Александра Ивановича, но и его жены Клавдии Ефимовны, которая все эти годы его поддерживала, была правой рукой и главной опорой. После войны Клавдия Ефимовна работала продавцом в магазине. Именно благодаря ей деревенские ребятишки знали, что такое арбузы, мармелад, конфеты и многое другое. Вообще, Клавдия Ефимовна очень любила детей: она учила их в школе, а, кроме того, заботилась о них. Клавдия Ефимовна имеет медаль «Мать-героиня». Она и Александр Иванович дважды почетные жители г. Еманжелинска, ветераны труда. Не меньше любила детей и Мария Алексеевна. В военные годы, когда отца забрали на фронт, она работала в г. Магнитогорске, а брата отправили в г. Владивосток. В послевоенные годы Мария Алексеевна работала в интернате для детей-сирот. Летом детей отправляли в летний лагерь, и Марии Алексеевне приходилось ходить туда пешком. За день Мария Алексеевна проходила более 16 километров. И все-таки она не бросала эту работу, ведь можно было найти другую, она очень жалела этих несчастных детей и поэтому проработала в интернате 11 лет. Мария Алексеевна является ветераном труда. Волей-неволей все-таки возникает вопрос, как же эти две великие женщины познакомились со своими мужьями. Александр Иванович и Клавдия Ефимовна познакомились в 1936 году, когда Клавдия пришла в Сельский Совет села Айлино Саткинского района Челябинской области. Мария Алексеевна и Василий Семенович познакомились после войны в городе Коркино Челябинской области, когда Мария работала там поваром, а Василия демобилизовали из Румынии, так как страна нуждалась в кадрах железнодорожников. Приехав, Василий Семенович сразу же поступил на курсы. Стал работать помощником машиниста паровоза. Однажды, после тяжелого трудового дня, он зашел в столовую и увидел там Марию Алексеевну. Эта встреча связала их на всю жизнь. Дети Александра Ивановича и Клавдии Ефимовны (1 сын и 4 дочери), Василия Семеновича и Марии Алексеевны (2 сына и дочь) выросли самостоятельными людьми, получили хорошее образование. А кто же их подтолкнул к этому? Конечно, родители. Они заботились о детях, любили их. А может быть, дети брали пример с родителей, видя, как они любят друг друга. И правда: до конца жизни Клавдия Ефимовна и Александр Иванович, Мария Алексеевна и Василий Семенович очень любили друг друга, не могли жить без своей второй половинки. 24 августа 1992 году умерла Мария Алексеевна. Василий Семенович потерял свою опору. Ему стало плохо без Марии. Спустя 8 месяцев, 21 апреля 1993 года, он умер. В 1998 году, на 81 году жизни Клавдия Ефимовна заболела. 19 декабря Клавдии Ефимовны не стало. В 2000 году, 13 марта, умер дедушка. Похоронили их рядом, поставили памятники. Через некоторое время дети увидели, что памятники наклонены друг к другу. Сходно в судьбе моих дедушек и бабушек то. Что они так и не смогли прожить друг без друга. Изучив жизнедеятельность семьи Хариных и Серебренниковых, можно прийти к общему знаменателю, что жизнь такая прожита не зря. Более того, жизнь прожита, как песня пропета, причем песня добрая, широкая, хорошая, имеющая своеобразные отголоски, оригинальный тембр. Иными словами, все в этой песне есть, кроме одного, здесь нет фальши. Подводя общий итог, история моей семьи, как лучи солнца преломилась в истории моей страны. История моей страны вошла плотно в бытие моей семьи, и всем прогрессивно управляет любовь, доброта и трудолюбие.

Сидорова Елена Анатольевна

10 мая 2015 г. |