Найти информацию на «Мемориале» |

Петров Сергей Сергеевич

Петров Сергей Сергеевич (1918-1990г.г.)

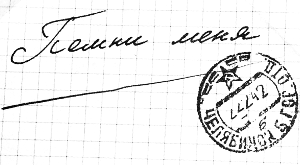

Мой прадедушка, Петров Сергей Сергеевич, родился в 1918 году в деревне Соколовка Еткульского района Челябинской области. Как проходило детство нет данных. В то время взрослели дети рано. Из рассказа дедушки про прадедушку уже в 12 лет он с такими же ребятами работал в Тюменской области. Работали возчиками лошадиного обоза, который состоял из двух – трех повозок. Обоз сопровождали ребята в возрасте 12 – 15 лет по одному человеку на повозку. Старшим назначался старший по возрасту. В их обязанности входило зимой по замерзшей перевозить в Тобол рыбу, которую ловили рыбаки в Северном море. За зиму нужно было сделать две – три поездки. Каждая поездка длилась 2 – 3 месяца. В дороге приходилось отбиваться от волков, которые следовали за повозкой. Стоило уснуть, и волки загрызали и лошадь, и тех, кто сопровождал повозки. Оружие для защиты от волков не давали, и отбиваться приходилось колом (заостренной палкой). Очень часто повозки не возвращались, погибали по дороге. Либо весной попадали на ледоход, либо волки загрызали. Когда прадедушка достиг призывного возраста, 18 лет, его призвали в армию. Его взяли на службу в Красную армию. Как боец Красной армии, он участвовал в Финской войне (1939-1940г.г.). После Финской войны в составе Красной армии с первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях. С 1941 года военная часть, в которой воевал прадедушка, была объединена в Волховский фронт. Позднее Волховский фронт был объединен с Ленинградским фронтом. Основной задачей части, в которой воевал прадедушка, было не дать немцам захватить Ленинград. В результате боевых действий армии Волховского фронта оказались почти в окружении. И только помощь других армий не позволила немцам окружить части, где воевал прадедушка. Прадедушка в начале войны воевал пехотинцем. Так как ему до войны приходилось работать возчиком лошадиной повозки, то ему часто случалось на лошадиной повозке возить боеприпасы по огневым точкам роты. Машин в то время было очень мало, а так как местность была болотистая, то грузы в армии перевозились на лошадиных повозках. Все суровые тяжести войны приходились на пехотинцев. Они не были ничем защищены от вражеских пуль и снарядов. Их защитой выступали только бугорки земли или окопы, которые они долбили в мерзлой земле, а потом часами лежали на холодной земле, не имея возможности поднять голову из – за пролетающих пуль и осколков снарядов, и рискуя постоянно быть убитыми. Прадедушке приходилось и ходить в атаку на врага, и отстреливаться, не позволяя вражеским солдатам приблизиться к окопам. Прадедушка рассказывал, как почти весь световой день ему пришлось в тонкой солдатской шинели на морозе около минус 30 градусов пролежать. А было это так. По команде командира роты, в которой служил прадедушка, поднялась рота в атаку на немецкие окопы. Немцы, у которых было много патронов и пулеметов, открыли сильный огонь. Солдаты, спасаясь от пуль, попадали на землю кто убитым, кто раненым, кто живым, и потом стоило только пошевелиться так по нему открывали огонь, и как правило убивали его. Поэтому прадедушке, чтобы остаться живым, нельзя было шевелиться, чтобы немцы подумали, что это убитый боец лежит. И только когда стемнело, он и еще несколько бойцов, которые не шевелились, а немцы думали, что их убили, смогли отползти в сторону. Данные о потерях в войне неопровержимо доказывают, что пехота несла на себе основную тяжесть боя. Например, одна из пехотных рот в течение первых трех лет войны в России потеряла 1500 человек убитыми и ранеными. При численности роты примерно в 100 человек это означает, что средняя «продолжительность жизни» пехотинца на переднем крае составляла всего два с половиной месяца. Тяжело приходилось пехотинцам: их обстреливали из автоматов, пулеметов, винтовок. По ним стреляли из артиллерийских орудий, минометов, расстреливали и давили танками. Самолеты расстреливали и бомбили обозы. А у солдата – пехотинца была только винтовка и несколько патронов к ней, и поэтому наши солдаты на вражеский огонь, который вели по ним немцы, отвечали только редкими выстрелами. Солдаты берегли патроны, так как взять их было неоткуда. В нашей стране еще не производились в больших количествах патроны, снаряды и другое оружие. Поэтому в первые годы войны 1941, 1942 годы немцы так победоносно захватывали города, деревни, села. А наша Красная армия с тяжелыми боями и большим количеством убитых и захваченных в плен солдат отступала назад к Москве, Волге, Ленинграду. Здесь прадедушка получил первое ранение. Ранение было в ногу. По правилам, которые существовали в армии, ранение считалось не тяжелым, так как не были повреждены скелетные кости. После выздоровления прадедушку направили в другую армейскую часть, на том же Волховском фронте, которая была направлена в зону боевых действий на Курской дуге. Учитывая, что прадедушка хорошо ориентировался на местности, сказалась работа возчиком на реке Тобол и Иртыш, его направляют служить связистом в танковую армию. Задача связистов была обеспечить телефонную связь между командирами танковых частей. Для того чтобы немецкие танковые части не могли подъехать к укреплениям наших танковых частей и атаковать их с боку или стыла, участки, где могли проехать немецкие танки, минировались нашими саперами. О том, что поля или дороги заминированы, связисты, где служил прадедушка, не знали и часто, прокладывая телефонную связь, подрывались на минах, которые устанавливали наши саперы. Про один такой эпизод рассказывал прадедушка. Подразделению, где он служил, приказали обеспечить связь между командиром части и танковой ротой. Связь необходимо обеспечить ночью. Командир отделения, где служил прадедушка, приказал одному из бойцов протянуть телефонную связь. Взяв катушку с телефонным кабелем, он убежал, однако через некоторое время раздался взрыв и на вызов никто не отвечал, тогда ушел другой боец, но и он попал в беду. Следующим был прадедушка. Он только что вернулся, прокладывая связь с другой частью, и ничего не знал о случившемся. Он взял новую катушку с проводом и, держась за провод, который прокладывал первый боец, побежал вперед. Вскоре он увидел воронку и убитого бойца с катушкой телефонного провода. Взяв его катушку, он побежал дальше и добежал до командного пункта командира роты. Обеспечив связь, он побежал обратно, держась за провод. А утром он увидел табличку «поле заминировано», а он пробежал поэтому полю два раза, обеспечивая связь между командирами. И только чудом не подорвался на минах. По минным полям, прокладывая телефонную связь, ему приходилось ходить не раз. Как рассказывал прадедушка, несколько раз, прокладывая телефонную связь, он попадал на территорию занятую немцами, которые вклинивались между нашими частями, и только острый слух спасал его от того, чтобы не попасться немцам. У него была задача обеспечить связь между командирами, не обнаружив себя. Здесь его во время боевых действий 23.03.1943 года тяжело ранило. У него отказала работать правая рука. Более двух месяцев прадедушка находился на лечении. После выписки из госпиталя его направили на Украинский фронт, где в течение нескольких месяцев из – за того, что не работает правая рука, он попадает в часть, которая обеспечивает фронт боеприпасами и другими военными грузами. Военный врач сказал, что если будет разрабатывать: сгибать, разгибать, поднимать руку, то рука может ожить. Так как прадедушка был инвалидом и не мог держать винтовку, его направили в обозную часть. В обозной части было не лучше, чем на передовой. Лошади, как и солдаты, были истощены и не могли везти повозки. А в обозную часть попадали солдаты, которые стали инвалидами, которых самих надо лечить: у кого не работала рука, у кого нога, кто не мог пошевелиться туловищем, так как не окрепшие перебитые кости болели. И вот этим солдатам, толкая повозки по несколько дней без сна, приходилось перевозить военные грузы. За обозами охотились вражеские самолеты. И как только немецкие летчики видели обоз, они тут же начинали его бомбить и расстреливать солдат и лошадей из пулеметов, установленных в самолетах. Обозы были беззащитны перед самолетами. В обозе не было зенитных орудий, пулеметов, которые могли бы сбить самолет, а одна винтовка на троих возчиков (винтовка полагалась только старшему в обозе) ничего не могла сделать вражескому самолету. Немецкие самолеты были, как правило, защищены от пуль броней. Но прадедушка был молодой, и ему не хотелось быть инвалидом. И он здоровой рукой, когда выдавалась спокойная минутка и не атаковали вражеские самолеты, поднимал, опускал, сгибал больную руку. У него был сильный характер. И рука сдалась, и стала понемногу подчиняться его желаниям. Через полгода таких упражнений больная рука ожила, и его отправили на передовую. Он попал в моторизованную пехотную часть, которая в составе Украинского фронта, перешла в наступление. В ходе боевых действий прадедушку еще раз ранило в пяточную часть ноги. Хотя ранение по фронтовым категориям считалось не очень тяжелым, наступать на ногу после лечения без боли он уже не мог. Прадедушку списывают в нестроевые части, то есть опять в части жизнеобеспечения армии (обозы). Известие о победе прадедушка встретил под Прагой. Войну прадедушка окончил в звании старший сержант. За боевые заслуги прадедушка был награжден высокими солдатскими наградами: медалью «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги». Уже в звании сержанта его по предоставлению командира наградили орденом «Красной звезды», но эту награду он так и не получил, попав в госпиталь, а потом награда потерялась. По окончанию войны за заслуги в ходе боевых действий его наградили медалью за Победу над Германией. За трудовые и боевые действия после войны прадедушка был удостоен следующих наград: Орден Отечественной войны 1 степени Орден Знак почета И еще 8 юбилейных медалей. Добавить артефакт к фотографии Добавить историю к фотографии |

| Информация | Видео по проекту |

| Как отправить фотографию | Как записать аудиорассказ |

| Отправить фотографии | Прослушивание аудиорассказов |

| Фотографии с историями | Фотографии с аудиорассказами |

|

|

|