Найти информацию на «Мемориале» |

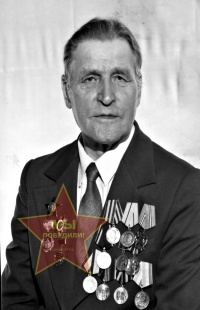

Хабаров Иван Захарович

У каждого была своя война

Иван Захарович Хабаров был директором школы N° 8 с 1959 – 1983 г.г. Когда до окончания Златоустовской фельдшерско-акушерской школы в 1940 году ему оставалось очень немного: практика в Миассе и госэкзамены, состоялся экстренный выпуск юношей-фельдшеров для отправки на финский фронт, но пока они добирались, финская война закончилась. Служить Ивану Захаровичу пришлось в Белоруссии. Здесь, под Гродно, неподалеку от польской границы, и началась для него Великая Отечественная война. Разведбатальон, в котором служил Хабаров, отрабатывал преодоление водных препятствий на танкетках. Учения закончились поз¬дно, уставшие бойцы долго приводили в порядок свою технику. Начинался уже новый день, когда загнали свои танкетки в ангары. И вдруг приказ: сменить учебные винтовки на боевые, взять белье, противогазы, НЗ — и на границу. Война! В жестоких боях сдерживали натиск врага, по приказу отступили к Минску, но в это время город уже взяли немцы. Эти первые дни войны правдиво показаны в кинофильме по роману К. Симонова «Живые и мертвые». Полная неразбериха, отсутствие связи. А ведь знали от перебежчиков, когда начнется война... И были явные факты вредительства в армии (тогда за это пострадали невинные). Например, 21 июня летный состав Гродно был отпущен в увольнительную с правом ночлега... Или видел Иван Захарович через 2—3 дня после начала войны сгоревшие остовы самолетов, у которых остались целыми пропеллеры и хвостовая часть. Разве такое может быть от случайного попадания? С первых же выстрелов на границе начался поток раненых. Оказывая первую помощь и транспортируя тяжелых в госпиталь, молодой фельдшер трудился без устали, Когда с боями они добрались до Минска, в санитарной сумке стало пусто. Таким вот обстрелянным бойцом и медиком без медикаментов вступил он в один из партизанских отрядов, стал 17-м (это потом в партизанских группах будут сотни и тысячи людей). Главной проблемой была нехватка перевязочных материалов. Всем бойцам, отправляющимся в разведку, он наказывал просить у местных жителей марлю. Раздобыл паровой утюг, гладил до желтизны выстиранные в щелоке марлевые полоски — вот и бинты. А чтобы раны не гноились, обрабатывал раствором поваренной соли. О той далекой поре, когда у большого костра под звездами открывалась перевязочная партизанского отряда № 208, осталась на память самодельная за-писная книжка. Аккуратным почерком на маленьких страничках карандашом (о ручке партизаны и не мечтали) сделаны в ней бесценные записи. Например, «29 декабря 1942 г. Бой в лесу под Слободкой», или «23 июня 1943 г. Разгром гарнизона в д. Ботово», или «10 ноября 1943 г. Разгром местечка Белынычи». Под каждым заголовком — список бойцов, получивших ранение, характер этого ранения и последующая судьба раненого. Чаще встречаются записи: «выздоровел», «в строю», «на излечении», только две смерти встретились мне — «от потери крови» и «от столбняка». Очень дорого для потомков то, что сохранил Иван Захарович, будучи тогда ещё совсем молодым. Ведь могло случиться, что в книжке могли быть вписаны имена числившихся без вести пропавшими. А вот ещё один из сохранившихся документов - характеристика на предоставление Ивана Захаровича к награде с подписями командира батальона, комиссара, начальника штаба партизан «Имея в своем распоряжении скудные медикаменты и благодаря самоотверженности и настойчивости, отдавая себя целиком заботе и уходу за ранеными, вернул в строй 420 бойцов, из них 130 тяжелораненых», — говорится в этой характеристике. В ней указано также, в каких боях участвовал Иван Захарович, как под огнем противника оказывал помощь раненым и эвакуировал их. В конце пожелтевшего листка стоит дата — 18 июля 1944 г. Драгоценны и письма военных лет, которые ветеран со¬хранил и не раз использовал, выступая перед молодежью. На листе, который одновременно служил конвертом, одна сторона разлинована для текста, а на другой — данные для адреса (куда, кому и т. д.), над ним девиз: «Смерть фашистским оккупантам!». Необычный адрес на письме: «Г. Москва, ЦК КЛ(б)Б, п/о 208 Хабарову И. 3.». Когда в 1945-м он приезжал по¬видаться с отцом, тот спросил: «Значит, сынок, не воевал, в Москве служил?». Ему и в голову не могло прийти, что сын воюет в глубоком тылу врага, и возможность писать родным у него появилась почти через полтора года, когда удалось найти в лесу десантников, а те сообщили о партизанах в Москву. Вспоминая, как прилетел в отряд первый самолет, Иван Захарович, спустя много лет, не мог скрыть волнения. — Что творилось!.. Командир самолета и экипаж не ус¬певали отвечать на наши вопросы. Каждому хотелось дотронуться до людей, прилетевших в большой земли, убедиться, что это не сон, а самая настоящая быль. Пробиться к летчикам я не смог, где там — не доберешься... Дотянулся до крыла самолета и... поцеловал его. Год своих не видели! Осенью 1943 года партизаны услышали отдаленную канонаду. Радовались: наши идут! Но получили приказ покинуть лагерь и повер¬нуть в тыл врага. Так прошли они 700 километров, переходили железнодорожные пути, громили немецкие склады, эшелоны. Не раз спасали подростков от угона в Германию (многие ребята находили кров в отряде, помогая взрослым в хозяйственных делах), спасали хлеб от вывоза в Германию. Помогли участникам Курской битвы, отправляя под откос немецкие эшелоны, спешившие на помощь... В июне 1944-го наконец - то встретились партизаны с Красной Армией. Но на том не кончилась военная страда для И.З.Хабарова. Он еще служил на немецко-литовской границе, встречая людей, возвращающихся из фашистской неволи. Голодные, оборванные, завшивевшие люди пешком шли и шли к себе домой, не менее трех тысяч ежедневно. На проверочном пункте пришлось насмотреться столько людских трагедий! Кто-то, боясь доноса, кончал жизнь самоубийством. Некоторые женщины «забывали» в колясках младенцев, рожденных от ненавистных врагов... Но главным была Победа, и люди спешили домой! После войны Хабаров закончил педагогический институт и стал учителем. В Златоуст вернулся в конце 50-х годов, был директором школы № 8 почти целых 25 лет. В Книге памяти города Златоуста вписано трое братьев Хабаровых, призванных Златоустовским военкоматом, четвертый брат имел бронь, работал на машзаводе. Таков вклад семьи Хабаровых в нашу Победу. ...У каждого человека, у каждой семьи в 1941—1945 была своя война, своя судьба. Сохраним же эту память во всех подробностях для наших потомков! Использован материал газеты «Златоустовский рабочий» И.НИКОЛАЕВА, 30.08.1994 Добавить артефакт к фотографии Добавить историю к фотографии |

| Информация | Видео по проекту |

| Как отправить фотографию | Как записать аудиорассказ |

| Отправить фотографии | Прослушивание аудиорассказов |

| Фотографии с историями | Фотографии с аудиорассказами |

|

|

|