Найти информацию на «Мемориале» |

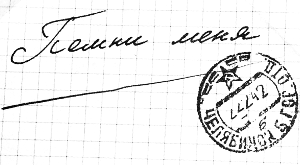

Новиков Виктор Георгиевич

Новиков Виктор Георгиевич погиб 18 сентября 1942 года при ликвидации Рамушевского коридора.

"Рамушевский коридор" Так был назван участок длиной в 40 и шириной в 10 км, который немцы пробили из окруженного советской армией Демянского котла в апреле 1942 года. Что там происходило, как это было, не расскажет лучше кроме участника событий. Борис Малиновский написал об этом книгу «Участь свою не выбирали», предлагаем выдержку из нее: «Рамушевский коридор» «Действительно, я тогда не знал, что пробуду на Северо-Западном фронте триста дней – почти год! Каждый из этих дней был иным, но всегда – трудным. Нашу дивизию, входившую в состав 11-й армии, много раз отводили в тыл для пополнения. А потом снова бросали на передовую, нередко на прежние места. Это было тяжелым психологическим испытанием: и снова вступать в бой там, откуда едва вернулся живым. Поневоле думалось – а как будет на этот раз? Чтобы было понятно, где шли бои, следует сказать несколько слов о Северо-Западном фронте. В то время он располагался между Волховским (с севера) и Калининским (с юга) фронтами – от озера Ильмень до озера Селигер, растянувшись более чем на 200 км. Еще зимой сорок первого войска этого фронта окружили в районе Демянска 16-ю немецкую армию в составе семи дивизий. В истории Великой Отечественной войны Советского Союза об этом говорится так: «В ходе боев при окружении вражеских войск были разгромлены три немецкие дивизии. Противник оставил на поле боя до 12 тыс. трупов. Наши войска захватили 185 орудий, 135 минометов, 340 пулеметов, 450 автомашин, 125 вагонов с разными грузами, несколько складов с боеприпасами, снаряжением и продовольствием и другое военное имущество»1. Однако фронт не сумел развить успех и уничтожить окруженную армию. 21 апреля 1942 года ценой больших потерь немцам удалось прорвать фронт советских войск и соединиться с окруженной группировкой в районе деревни Рамушево. «Попытки… ликвидировать образованный гитлеровцами так называемый «рамушевский коридор» успеха не принесли»2 Через «коридор» длиною около 40 и шириною до 10 километров проходила дорога, соединявшая Старую Руссу с Демянском. Для окруженных немецких войск она была дорогой жизни, и они ее защищали, не считаясь с потерями. Условия боевых действий в районе «рамушевского коридора» были предельно суровыми. Бесчисленные болота не давали возможности построить ни настоящего окопа, ни прочного блиндажа. Наземные укрытия в виде невысоких двойных стенок из кольев, с набросанной между ними болотной грязью вперемешку со мхом не спасали от обстрела. Шедшие почти непрерывно майские ливни пропитали влагой всю землю даже на возвышенных местах. Почти во всех окопах и блиндажах под полом из кольев все время держалась вода, и ее надо было постоянно вычерпывать. Ночью в блиндаже для освещения чаще всего жгли немецкий телефонный провод. Он очень чадил, и утром бойцы долго откашливались, сплевывая противную черную слизь. Помню, сменивший Саксина начальник штаба, капитан Тириков, бывший учитель из Сибири, переспав ночь в нашем прокопченном блиндаже, основательно «прочистил» легкие и носоглотку, а потом пошутил: - У меня до войны корова была, так я ей хлев построил – светлый, высокий, чистил его каждый день. А теперь как вернусь после войны, построю такой же блиндаж и скажу ей: поживи-ка милая, как я жил!» «Осень сменилась зимой с сильными морозами. Но и морозы не сковали местные болота. Зная, что мы располагаемся в лесу, немцы обстреливали сильным минометно-артиллерийским огнем лесные островки, перешейки и настилы, проходившие прямо по болотам. Огонь не был прицельным, но из-за скученности бойцов на более сухих участках причинял большой урон.» «С мая по июнь 1942 года войска Северо-Западного фронта трижды переходили в наступление с целью разгрома демянской группировки врага. Первая операция была проведена с 3 по 20 мая. Замысел ее состоял в том, чтобы силами 11-й и 1-й ударной армий нанести по «рамушевскому коридору» встречные удары с юга и севера, полностью перекрыть его и затем разгромить группировку противника. «С поставленной задачей советские войска не справились,- напишут позднее военные историки. – Не увенчались успехом и последующие попытки Северо-Западного фронта ликвидировать демянский плацдарм противника. Это объяснялось прежде всего тем, что наступление организовывалось плохо. Командование фронта действовало нерешительно, управление войсками было слабым. Удары наносились не одновременно и на узких участках фронта, весь же остальной фронт оставался пассивным. Неоднократно повторяющиеся удары следовали из одного и того же района, что значительно облегчало борьбу противника против советских войск». Сколько же крови и напрасно погубленных жизней стоит за этими немногими сухими словами!» «В памяти Николая Степановича Локтионова сохранились некоторые подробности этих трагических дней:«107-й стрелковый полк должен был прорвать оборону противника и овладеть участком дороги Бяково – Васильевщина,- вспоминает он.- Наступление началось утром. Никаких средств усиления полку не было дано. Поддерживала его лишь артиллерия 84-го АП. Противник имел хорошо оборудованную систему дотов и дзотов, соединенных траншеями. Болото и заливные луга перед ними были заминированы в глубину до километра. За ними шли проволочные заграждения в три ряда. Укрепленные пункты в деревнях Бяково и Васильевщина были насыщены до предела пулеметами, пушками, особенно минометами. Противник имел и сильные резервы, которыми мог маневрировать по дороге Старая Русса – Демянск. У него имелись танковые части и авиация. «В небе появилась бомбардировочная авиация. Находясь под бомбовыми ударами, подразделения полка все же продолжали вести бой. После окончания бомбежки противник, подтянув резервы – пехоту и танковые подразделения, снова пошел в контратаку, открыв сильный артиллерийский и минометный огонь. У нас не было ни одного истребителя, ни одного танка, а фланги в месте прорыва обороны противника не были должным образом прикрыты.» Для развития успеха наступления командир дивизии генерал-майор Шевчук направил в 107-й полк батальон 111-го полка, но в создавшихся условиях реальной помощи в развитии имевшегося успеха этот резерв оказать не мог. Сказались и большие потери личного состава полка. В бою были убиты два командира батальона, начальник штаба батальона, не говоря о больших потерях личного состава. Остатки полка оказывали упорное сопротивление. Шел бой и на флангах прорыва. Сил становилось все меньше. Многие легли героями на поле боя. Много раненых направлено в санчасть полка. Силы были неравны. Наши подразделения вынуждены были начать отход. Был получен приказ – не допустить противника за его. прежнюю линию обороны. Этот приказ был выполнен. На этом закончился первый день боя. Следующие два дня части дивизии переходили в наступление, но успеха не имели. 5 мая командир полка Мамин вызвал меня и поставил задачу – силами остатка взвода пешей разведки и пятнадцати автоматчиков сменить на переднем крае всех находившихся там солдат и офицеров и отправить их в тыл полка. Это было сделано, чтобы более точно установить, сколько бойцов осталось от личного состава части. Всех сняли с обороны и у походных кухонь разобрались с теми немногими, кто остался в живых. Утром 6 мая они возвратились обратно и сменили нас. Дальше начались боевые будни. Нам приходилось то безуспешно наступать, то отражать атаки наступавшего противника. Когда в начале июня подошла Сибирская бригада, то ей хватило лишь одного стрелкового взвода, чтобы сменить личный состав полка на участке его обороны…» «Жестокие потери понесли два стрелковых полка, вступившие в бой за Васильевщину . Деревня несколько раз переходила из рук в руки и все же осталась у фашистов. Артиллерийскому полку тоже пришлось очень трудно. Не случайно командир дивизиона, в который я попал, был так рад пополнению.» «Пишу и думаю – а надо ли ворошить трагическое прошлое и рассказывать о неудачном наступлении? Ведь виновные наказаны. Позднее за неподготовленность дивизии к наступлению и неумелое руководство боем ее командира отдали под суд военного трибунала. А командиром дивизии стал Герой Советского Союза полковник Заиюльев Николай Николаевич. Но каково бы ни было наказание, оно уже не вернет к жизни бессмысленно погубленных солдат и офицеров. Безответственность на войне страшна, ей нет прощения! Не случайно бойцы и командиры Северо-Западного фронта зачитывали до дыр номера газеты «Правда» с пьесой А. Корнейчука «Фронт». Содержание этой пьесы во многом напоминало ситуацию, сложившуюся в районе «рамушевского коридора»: бойцы и командиры рот и батальонов, несмотря на жестокое сопротивление вражеских войск, выполняли свою задачу, а потом успех, добытый ценою больших человеческих жертв, сводился к нулю из-за плохой подготовки наступления и просчетов командования во время сражения. Первый бой дивизии не был исключением. Неорганизованность наступления, бессмысленность жертв сказались на боевом духе солдат. У более слабых появилось чувство безысходности, неизбежной гибели. «На третий день наступления, – рассказывает Газалов, – среди раненых появились «самострельщики». Их легко обнаруживали по пороховым пятнам на ране. Таких не обрабатывали и отправляли в штаб дивизии, а оттуда – в военный трибунал». «Воспользовавшись нашими неудачами, гитлеровцы забросали передовую листовками. На них был изображен красноармеец, повисший на заграждении из колючей проволоки и надпись: «Вы все погибнете в этих ужасных болотах! Перестреляйте комиссаров и командиров, которые гонят вас в бой, и сдавайтесь в плен!» «К концу мая 1942 года наша дивизия наконец отбила деревню Большие Дубовицы и вышла на болото Сучан. Уверен, что каждый, кто служил в 55-й дивизии в те дни, запомнил это проклятое болото. Оно растянулось на два десятка километров и было почти непроходимым как летом, так и зимой. За болотом начинался лес, по его передней кромке проходила вражеская передовая. Наша передовая проходила по болоту. Среди болота попадались лесные островки и перешейки, но их было совсем немного. Мне запомнились их условные названия: Роща-Круглая, Огурец, Лапоть и другие. Одни находились на нашей территории, другие были у врага, иные же делились пополам. Между островками и к передовой прокладывались настилы из жердей, веток, а то и целых бревен. Болото было заминировано как с нашей, так и с немецкой стороны. Все лето и осень 1942 года три стрелковых и артиллерийский полки дивизии вели на Сучане ожесточенные наступательно-оборонительные бои. Нашей дивизии противостояла отборная фашистская дивизия «Мертвая голова». Навстречу нам рвались части 1-й ударной армии Северо-Западного фронта – мы уже слышали впереди далекую канонаду. Болото стало союзником противника, затрудняя бойцам подступы к вражеской передовой. Она начиналась установленными на болоте минными и проволочными заграждениями, а затем переходила в мощную оборонительную систему из дзотов и траншей в глубине леса. Свои огневые точки гитлеровцы маскировали землей, мхом и ветвями деревьев. Разглядеть их в лесной чаще было почти невозможно. Так же невозможно было подобраться к вражескому дзоту даже ночью: на проволочные заграждения гитлеровские солдаты вешали консервные банки, гремевшие при каждой попытке отогнуть или перерезать проволоку. На любой подозрительный звук враги отзывались пулеметными и автоматными очередями, освещая при этом местность ракетами.» В сводках Совинформбюро, публикуемых летом 1942 года в газетах, Северо-Западный фронт по-прежнему почти не упоминался или указывалось: шли бои местного значения. А между тем бои были очень жестокими, с тяжелыми потерями с обеих сторон. Однако с точки зрения высшего командования наш фронт играл вспомогательную роль. В то время фашистские полчища рвались к Сталинграду, продолжали блокировать Ленинград, захватили значительную часть Северного Кавказа. Перед нашей дивизией и другими войсками Северо-Западного фронта была поставлена задача перемалывать живую силу противника, не давая гитлеровскому командованию перебрасывать войска с северо-запада к Ленинграду и на юг. Несколько раз наша дивизия совместно с приданными и поддерживающими ее частями, а также во взаимодействии с другими дивизиями фронта, пытались перерезать «рамушевский коридор», но безуспешно. Полки дивизии несли серьезные потери, особенно в дни больших наступательных операций. Одна из них проводилась уже в преддверии зимы, когда болото и лес покрылись снегом. Мне запомнился настил, ведущий к передовой, по которому везли раненых. Некоторые из них брели сами. Покрытый с утра снегом, к концу дня настил стал похож на окровавленное полотно почти километровой длины… «Врагам доставалось не хило. Об этом говорят строки из письма немецкого солдата, написанного в те дни: «Милая Герта! Если бы ты увидела ,где мы воюем с Карлом, ты сошла бы с ума! Карлу оторвало руку, и ему, счастливчику, повезло… Нам из России живыми не выбраться»5. Письмо оказалось пророческим – солдат даже не успел его отправить. Пленный обер-ефрейтор 12-й роты 28-го пехотного полка 8-й легкой пехотной немецкой дивизии свидетельствовал: «Она (русская артиллерия) нас просто засыпает снарядами… Мы не находим спасения. В наших ротах осталось по нескольку человек…». А вот что говорилось в боевом донесении штаба 55-й дивизии от 29 ноября 1942 года: «28-й пехотный полк 8-й легкой пехотной дивизии перед фронтом наступления 55-й СД оказывал упорное сопротивление. Огнем станковых пулеметов из района дзотов продолжал оборонять прежний рубеж обороны, опираясь на сильные опорные пункты и развитую систему инженерных заграждений. В течение 28 ноября 1942 г. понес потери только убитыми свыше 300 солдат и офицеров»7. Если учесть раненых (а их в действительности всегда было в 3-5 раз больше), то от немецкого полка: после этого боя мало что осталось! Для наблюдения за болотом и засечки целей гитлеровцы использовали двухфюзеляжные самолеты-разведчики, прозванные нами «рамами». Эти самолеты часто висели над нашим расположением, корректируя огонь своих батарей. Мы пытались сбивать их из винтовок, но безуспешно, поскольку «рама» имела хорошую броневую защиту. «В течение почти трехсот дней нашего пребывания на Северо-Западном фронте роты и батальоны дивизии бросались командованием в наступление именно так, как пишет А.В.Горбатов. Красной Армии приходилось расплачиваться солдатской кровью за преступления Сталина и Ворошилова, уничтоживших в 1937-1939 годах более 40 тысяч человек высшего командного состава – преданных стране, опытных и высокообразованных командиров полков, дивизий, корпусов и армий». Добавить артефакт к фотографии Добавить историю к фотографии |

| Информация | Видео по проекту |

| Как отправить фотографию | Как записать аудиорассказ |

| Отправить фотографии | Прослушивание аудиорассказов |

| Фотографии с историями | Фотографии с аудиорассказами |

|

|

|