Найти информацию на «Мемориале» |

Кулешов Михаил Владимирович

Кулешов Михаил Владимирович (1906-1991) – мой дед, отец матери. Семья Кулешовых берет свое начало с конца XIX века в Тульской области. Именно тогда, в 1900 году в семье Кулешовых, Владимира и Натальи, детей довольно состоятельных, образованных родителей, родился старший сын – Филипп. Молодые супруги имели неплохой достаток, относились к так называемым середнякам. Кроме него, с перерывами в год-полтора, появились и сын Михаил, дочь Анастасия, а потом и младший сын Николай. Судьба троих детей сложилась довольно тяжело. Николай, став в детстве инвалидом (потерял одну ногу и глаз вследствие болезни), прожил нелегкую жизнь в Москве. Анастасия же, имея уже дочь Светлану и сына Николая, названного так в честь брата, умерла во время родов третьего ребенка – Бориса, оставив ребятишек сиротами. Старший – Филипп, получивший впоследствии хорошее образование и ставший офицером Советской армии, был расстрелян немцами на вокзале Вильнюса в самые первые дни вторжения фашистских войск на территорию Советского Союза, успев только посадить на поезд уезжавших в эвакуацию жену и троих детей – Николая, Наталью и Алексея. Следы их затерялись во время войны и теперь нам ничего о них неизвестно.

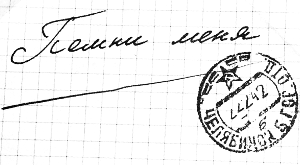

Единственным ребенком, чья жизнь сложилась более счастливо, был мой дед Кулешов Михаил Владимирович. Он родился в 1906 году, 12 сентября, в небольшой деревеньке Алтухово Белёвского уезда Тульской области. Начальную церковно-приходскую школу окончил с отличием, после поступил на курсы агрономов. Только начав работать, вместе с друзьями решил поехать на заработки на шахту, но во время поездки сильно простудился и его, практически обессилевшего, с гнойной ангиной и лихорадкой сняли с поезда. По-видимому, у молодого парня был ангел-хранитель, ведь после возвращения домой и выздоровления он узнал, что все его друзья, благополучно добравшиеся до места работы, скоро погибли все до одного во время обвала в шахте. Михаил тяжело переживал смерть друзей, да и ангина сделала свое дело – сердце стало пошаливать. Потом, спустя много лет врачи будут удивляться, что полученное в таком молодом возрасте осложнение не свело его раньше времени в могилу. Когда Михаилу исполнилось 24 года, он стал подумывать о женитьбе. По договоренности его родителей уже уготована была ему невеста, но он медлил со сватовством. Однажды, проезжая на телеге через родную деревню Алтухово, мимо речки, он увидел полоскающую белье Настю Тараканову – сироту, которая давно ему нравилась. Да и Настеньке – кроткой, работящей, хотя и безграмотной девушке, рано (в 12 лет) оставшейся сиротой, давно нравился этот светловолосый парень. Михаил, недолго думая, схватил ее в охапку и увез к себе домой. Родителям ничего не оставалось делать, как благословить их брак. В ноябре 1930 года они поженились. Тогда моей бабушке Анастасии Алексеевне было 20 лет. Молодая семья переехала в деревню Степановка Троекуровского совхоза Лебедянского района. Спустя некоторое время родилась первая девочка, но ей даже и имя придумать не успели, так как прожила она всего несколько дней. Мой дед очень любил детей и после этого случая тяжело переживал, а всех последующих оберегал так, что односельчане поговаривали, что балует он их всех чересчур. А детей в семье родилось еще пятеро: старшая Ираида (моя мама) – 1933 году, в 1935 – дочь Зинаида, в 1937 – сын Виктор, 1939-м – Николай, и уже после войны, в 1949 – Владимир. Еще до Великой Отечественной войны мой дед решил сменить профессию агронома на учительскую. С 1934 года он был принят в Иншаковскую начальную школу на должность учителя и заведующего, а для того, чтобы получить специальное педагогическое образование, в 1937 году окончил педагогическое училище в городе Лебедянь Рязанской области, став дипломированным учителем начальных классов. После получения диплома он вернулся домой, где он организовал новую четырехлетнюю начальную школу и стал первым ее директором. Когда началась Великая Отечественная война, он стал рваться на фронт, но у него, как у директора школы, была бронь. И все же он добился ее снятия и 26 октября 1942 был призван по мобилизации Лебедянским райвоенкоматом в 379 отдельный пулеметно-артиллерийский батальон и отправился на фронт. Тогда же стал членом ВКП(б). Но участвовать в боевых действиях пришлось недолго – отказывало сердце. Отравили его в артиллерийские войска сначала санитаром в составе бригады, подбирающей раненых сразу после боя. Потом до конца войны он работал писарем при штабе, так как был очень грамотным, имел красивый почерк. Но это достоинство было его недостатком – одному Богу известно, какое количество похоронок было написано его рукой за время войны, и как он переживал всякий раз, представляя, как получают их родные его однополчан. Именно на войне мой дед в одно мгновение поседел. Во время короткой передышки, когда они привезли с поля боя раненых, он вместе с товарищем присел у землянки. Тот курил, а Михаил и отвернулся-то лишь на мгновение, а когда спросил у товарища что-то, то увидел его уже мертвого, завалившегося на спину. Так он узнал, что такое шальная пуля… Друзья потом с ужасом увидели тридцатисемилетнего товарища, поседевшего мгновенно. В конце войны моя бабушка, оставшаяся в Иншаковке с четырьмя детьми, младшему из которых было всего три года, перестала получать письма от мужа. С мая по сентябрь 1945 года вестей с фронта не было, а в начале октября в селе появился знакомый всем Михаил Кулешов, но совсем седой. Моя мать, которой было чуть больше 12 лет, возвращалась тогда из школы. Соседи сказали, что вернулся с фронта отец, а она вдруг испугалась. Хотела убежать, но на пороге дома споткнулась, и попала в сильные руки отца, очень похудевшего и непривычно седого, которого узнала с трудом. Тот привез ребятишкам гостинцы – сахар кусочками, обувь, одежду. Это было кстати, ведь за годы войны им пришлось часто голодать, к тому же с ними жили родители Михаила. За время это видели и живых немцев, и спасались от них бегством. Именно тогда во время пожара была утеряна метрика моей мамы и вышла путаница с ее возрастом – при восстановлении документов хрупкой девочке дали на два года меньше и теперь у нее два возраста – по паспорту и фактически. Отец рассказал, что в последний год войны он участвовал во взятии Кёнигсберга (ныне Калининграда), привез медаль «За взятие Кёнигсберга», а потом воевал на японской границе. За время войны ему объявлялась благодарность приказом Верховного Главнокомандующего за прорыв обороны противника на границе с Восточной Пруссией, за овладение городами Летцен, Мельзак, за ликвидацию вражеской группировки юго-западнее Кенигсберга. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными медалями 30, 40 лет Победы в Великой Отечественной войне, знаком 25 лет Победы в Великой Отечественной войне, 50, 60, 70 лет Вооруженных сил СССР. Посмотрев на разруху, в которой оказалась его семья, он в 1947 году решил завербоваться в Кенигсберг и перевезти туда всю семью. Так моя мама, с родителями, братьями и сестрой, оказалась в деревне Некрасово Озерского района Калиниградской уже тогда области. Им сразу предоставили дом с садом и огородом, а ее хозяину поручили организовать школу-семилетку в совхозе «Победа». Получив новое назначение, мой дед своими руками стал восстанавливать старое здание – делал ремонт, набирал учителей. Со временем стал обучать не только малышей основам наук, но и пристрастился к литературе и родному языку. С 1951 по 1954 год он работал директором Ниловской семилетней школы, а затем вновь вернулся в Побединскую. За долголетний труд на педагогическом поприще и высокие результаты в воспитании мой прадед был награжден медалью «За трудовое отличие». В 1956 году, когда уехала из дома старшая дочь Ирина, уже имевшая тогда диплом киномеханика с отличием, дочь Зинаида, окончившая железнодорожный институт в Калининграде, получила в областном центре благоустроенную квартиру. Но прошло еще немало лет, прежде чем Михаил Кулешов стал пенсионером и переехал вместе с женой к дочери в Калининград, где и прожил до 1991 года, до самых последних дней сохраняя светлый ум, огромное желание жить и любовь к внукам и правнукам. Безусловно, именно пример моего деда сыграл решающую роль в выборе профессии мной, Крушиной Мариной Юрьевной. Добавить артефакт к фотографии Добавить историю к фотографии |

| Информация | Видео по проекту |

| Как отправить фотографию | Как записать аудиорассказ |

| Отправить фотографии | Прослушивание аудиорассказов |

| Фотографии с историями | Фотографии с аудиорассказами |

|

|

|